【连载】我们为什么活得这么累?民以食为天

我们是一个饮食文化源远流长的民族,“皇帝不差饿兵”、“民以食为天”、“食不厌精脍不厌细”等成语俗语都是描述对吃的重视,但从中国历史来看,国人能吃饱肚子的时间并不长,吃饱的功劳主要是因为改革开放。而如今,除了吃饱以外,全社会更关注的是食品安全问题,甚至有人戏言,我们吃的是元素周期表,可见我们的食品环境。

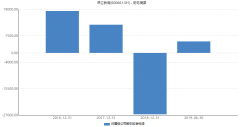

为什么上文说到国人能吃饱肚子的历史并不长,我们从恩格尔系数的变化就能看到。恩格尔系数反映的是家庭总消费支出中食品支出所占的比重,整个家庭的收入越少,在食物上的支出就越大,随着家庭收入的增加,食品方面的支出就会下降。可以看到,我们经过近40年的经济发展,恩格尔系数依然高达30%,这几乎是现今欧美发达国家的两倍水平。联合国根据恩格尔系数的大小,对世界各国的生活水平有一个划分标准,即一个国家平均家庭恩格尔系数大于60%为贫穷;50%-60%为温饱;40%-50%为小康;30%-40%属于相对富裕;20%-30%为富足;20%以下为极其富裕。

这里对收入水平的标准不做探讨(我认为国内收入标准是在侮辱人),有效增加家庭的收入才能降低食物占比,在我们的税收高速增长的背景下,最直接的方法就是少收或者加大转移支付,不要在很多问题上选择“发文发意见”。

稍微上点年纪的人可能对“三聚氰胺”、“地沟油”、“苏丹红”、“瘦肉精”等名词并不陌生,这些本不该出现在我们食物当中的化学物质曾经长期盘桓在我们的饭桌之上,三聚氰胺毒奶粉更是成为一代人的阴影,中国妈妈自此走上了奶粉代购的路,甚至一度导致香港限制奶粉代购件数来应对。除此之外,生产食物所必需的土壤、水源、大气等环境资源也是不容乐观,中国几乎没有任何一个城市的饮用水能够达到直接饮用的标准,绿水青山也只是近几年的变化。

而今年的新晋热门的“yabo事件”,则是让民众大为震撼,这不仅跳出以往以次充好、有毒有害物质的食品安全标准范畴,已经是指鹿为马、颠倒是非的做法,食品安全的下限再一次刷新了。

股市里有句话,股民的记忆只有七秒,但对于此类创巨痛深的食品安全事件,我们不能用这个态度,除了法律层面的处罚,我们绝不忘记违法企业的行径,更要展开抵制。因为,我们很多的错误是从无原则的包容和原谅开始的,最终一发不可收拾。

中国的食品特供开始于上世纪50年代,线年代初,有关部门决定对在京的高级干部和知识分子给予副食品供应的照顾,自此形成“特供”制度,现在则成为普遍现象,“保供基地”和“一元食堂”就是最好的写照。

有人说,起码还有空气不能成为特供商品,我们还有仅剩一点点的、可怜的公平。这其实也错了,空气净化机早早就进入了机关单位的办公和生活环境当中,在10多年前北京空气污染最厉害的时候,本人就见过某品牌宣传其空气净化器进入有关部门的报纸公开报道,只是当时社交媒体上不发达,否则一定成为热点。

如果“特供”的对象不是社会大众,而是为人民服务的公仆,则这个制度本身就是个颠倒黑白的制度,就应该破除这个制度和特权阶层,特供除了会造成社会不公(很多社会现象都有 这个普遍性的问题),还会浪费大量的社会资源。我们能做的,就是不断曝光身边的特供现象,引起广泛的舆论关注,直至消声遗迹。

食品安全问题频发是因为食品标准太低么?恰恰相反,事实上我国在很多方面的食品标准并不比国外低,甚至比国外标准更高更严谨。那是因为食品监管的相关法律不健全么?也不是,我们多部门颁布了相关法律,涉及从农田到餐桌的方方面面。我们的主要问题在于监管形同虚设,有法不依,执法不严,违法不究。单单一个蒙牛,从三聚氰胺毒奶粉到过期奶篡改日期,如此反复了多少年,也未见得到有效惩戒。

不可否认的是,我国因人口众多,食品相关企业数量庞大,给行业管理带来了一定的困难,但这正是政府的职责所在,市场经济也有失灵的地方。企业的规模化与连锁化,行业协会与第三方监督都是有效的办法。对于违法企业的处罚也不能隔靴搔痒,法律本身就是要让违法者恐惧,否则就是助纣为虐。